LA LINGUA DEL SANGUE

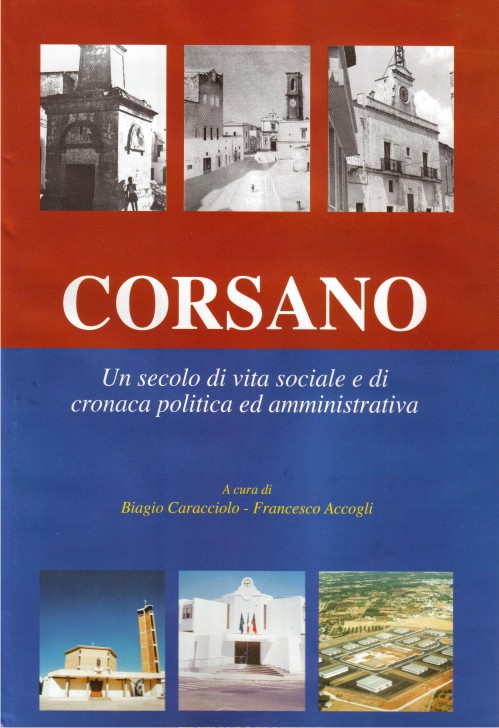

Sono nata in Puglia nel 2001 e sono cresciuta a Corsano, un piccolo paesino di cinquemila abitanti in provincia di Lecce, nel sud del Salento.

Sono nata in Puglia nel 2001 e sono cresciuta a Corsano, un piccolo paesino di cinquemila abitanti in provincia di Lecce, nel sud del Salento.

I miei genitori sono entrambi pugliesi, nati e cresciuti nello stesso paese della provincia, e tra di loro hanno sempre parlato dialetto, fin dalla giovinezza: mia madre spesso mi racconta di come il dialetto sia stata anche la lingua dei loro primissimi appuntamenti, una lingua sentita come espressiva e senza fronzoli, fatta anche di gesti e intonazioni, adatta ad esprimere emozioni che passavano in modo diretto, essenziale, ma incisivo. Sentita come lingua dell’immediatezza, così come dell’appartenenza e dell’intimità. Al tempo, l’italiano risultava una lingua quasi estranea, utilizzarla era segno di distacco dalla comunità, risultava scomoda e quasi imbarazzante parlarla nel quotidiano, come un vestito troppo elegante.

Utilizzavano il dialetto con naturalezza con i fratelli, con gli amici, nelle conversazioni quotidiane con la famiglia. Era per loro, la lingua della vita vera, quella che li legava al loro mondo, alla loro terra, alla loro identità. Come dice mio padre, “è una lingua tosta, ancestrale, viene dal profondo” e, come in un melodramma, porta tutto sulla superficie, “per esempio, quando ne stizzamu in dialetto, esce il peggio di noi”. Simpaticamente, in questa frase trovo una grande verità: nel dialetto si libera qualcosa di primordiale, di istintivo. È una lingua di rabbia, di passioni, di amore spontaneo.

Nonostante abbiano correttamente appreso l’italiano nei loro percorsi scolastici e universitari, trovo molto commovente il fatto che continuino a conservarlo nella loro quotidianità, nello scherzo e nel litigio, in un legame viscerale con una lingua che sa raccontare una storia di appartenenza.

I miei nonni materni hanno sempre parlato tra loro esclusivamente in dialetto.

Hanno appreso l’italiano come competenza passiva, in particolare mio nonno che, per ragioni lavorative, si è trasferito per molti anni in Svizzera. Quando ero piccola, soprattutto mia nonna, rivolgendosi a me e a mio fratello, si sforzava di utilizzare un italiano semplice, che non percepiva però come naturale. Le parole fuggivano, slittavano verso il dialetto e tutto diventava più vero, più intimo. Nel dialetto trovavano la loro autenticità.

I miei nonni paterni, invece, avevano un rapporto differente con la lingua: nonostante abbiano sempre parlato dialetto in contesti intimi, familiari e quotidiani, hanno tuttavia svolto delle professioni che li hanno portati all’utilizzo attivo dell’italiano.

Mio nonno era un commerciante e, nell’interfacciarsi con i fornitori, ha imparato ad utilizzarlo attivamente; mia nonna era un’insegnante alle elementari e teneva molto all’utilizzo di un italiano corretto, che tentava di impartire anche ai suoi figli, innescando inevitabili lotte di ribellione.

Il dialetto che conosco è anche marca di differenziazione, ogni paese, anche a pochi minuti di distanza, ne custodisce la propria sfumatura.

Mio zio ama raccontare un ricordo di gioventù, quando al suo dire “se vide all’osimo” (orizzonte), gli amici scoppiarono a ridere perché non conoscevano una parola dialettale in uso a Gagliano. A distanza di pochi chilometri, ciò che per alcuni era orizzonte, per altri restava mistero.

Leggendarie le gaffe del presidente Filograna della Filanto: in un’intervista raccontò “e… poi abbiamo andati in ritiro”. Il giornalista lo corresse “Presidente, siamo andati in ritiro”. E lui, senza scomporsi “Perché? C’era anche lei?”.

E sempre a proposito di scarpe, è esilarante la frase nel tema di un alunno della scuola elementare di qualche decennio fa: “le mie sorelle fanno le zoccole a Casarano”, libera traduzione delle calzature in legno.

Per quanto riguarda la scelta linguistica della mia famiglia nei confronti di me e di mio fratello fu comunque sempre l’italiano, con un dialetto che apprendevamo sotterraneamente ascoltando i loro discorsi: l’italiano era la lingua del futuro, di una cultura nuova, di porte aperte.

Generalmente, tutta quanta la famiglia era molto attenta alla corretta espressione, al corretto utilizzo del lessico e del linguaggio nei confronti di noi figli: ogni tipo di espressione dialettale, soprattutto in presenza di altri adulti, era vietata.

Ricordo molto bene un episodio che ha segnato la mia percezione del dialetto: ero molto piccola e in occasione di una festa estiva con i miei genitori, mio fratello proferì con orgoglio qualche parola in dialetto alla presenza di tutti. I miei genitori, tornati a casa, lo rimproverarono con una frase che ancora ricordo molto bene, che tante volte mi è stata ripetuta nelle fasi di crescita: “il dialetto bisogna saperlo, ma è bene non parlarlo”. Imparai ben presto quanto una lingua potesse essere veicolo di affetto, familiarità, ricordi, ma al contempo anche di giudizio, di confine.

Nel confronto coi pari, presto mi sono trovata a misurarmi con una dinamica linguistica che, nel microcosmo del mio paesino, implicava anche una sostanziale differenza di genere connessa con la scelta della lingua con cui esprimersi quotidianamente.

Gli amici maschi continuano ancora oggi ad utilizzare il dialetto sempre, come linguaggio di gruppo, radicato come segno di appartenenza, che è quasi una scelta simbolica; per le ragazze invece è molto diverso: una ragazza che utilizza il dialetto finisce spesso con l’essere tacciata come rozza, volgare, poco femminile.

Sempre mio padre, in proposito, mi ha detto “forse i ragazzi parlano dialetto perché è una lingua che fa duro chi la parla. E poi noi abbiamo una pronuncia molto stretta, con l’italiano rasentiamo quasi il ridicolo”.

Nel mio paese il dialetto vive nelle voci adulte, ma è una lingua che sa cambiare volto a seconda di chi la indossa, sulle sue sillabe si impianta una divisione di ruoli antica. Sulle bocche degli uomini si fa ruvida, tagliente, quasi una corazza; sulle bocche delle donne sembra richiedere una misura più lieve.

Si tramanda il dialetto come forma linguistica di appartenenza prevalentemente maschile, una lingua che veicola significati di praticità, immediatezza ed ha una connotazione di forza e durezza. Una scorza dura che tramanda una storia di fatiche contadine, che descrive il sentimento nella sua naturalità.

L’italiano è una lingua lontana, che presenta grandi ventagli di possibilità, imbarazza nella sua pretesa correttezza: nella lingua di casa non c’è spazio per i fronzoli grammaticali.

Risuonano profondamente alcuni versi di un poeta centenario, Ciccio Longo, in una raccolta di Ricordi in vernacolo corsanese: “E lu linguaggiu nosciu non è ‘nticu?/ Percé nui lu miscamu all’italianu?/ Insomma, pe lu sangu deu namicu,/ ‘cci ne succede a nui de Cursanu?”. In quelle rime, c’è la nostalgia di una lingua che teme di perdere sé stessa, vibra la paura di un uomo che vede il suo orizzonte svanire. Perderla significa perdere il ritmo dei gesti quotidiani, le storie sussurrate nelle cucine, le preghiere antiche. È rinunciare a una patria interiore di complici silenzi e memorie che nessuna venatura di italiano saprebbe mai restituire.

“Tanimu lu dialettu pe’ dialettu,/ senò fra qualche annu, qua a Cursanu,/ se cunta n’otra lingua, l’italiettu”.

Per quanto riguarda me, l’italiano è stata dunque da sempre la mia lingua privilegiata di comunicazione: ho sempre parlato in italiano con i miei pari, scegliendo il dialetto soltanto in situazioni linguistiche in cui desideravo comunicare comicità, ironia o rabbia.

A scuola, l’italiano era la lingua delle regole, dell’autorità, del dovere, della correttezza e neutralità espressiva: il dialetto era alquanto malvisto durante la lezione, benché occasionalmente fuoriuscisse tra i compagni di classe. Rimaneva una presenza invisibile e fantasmatica, finiva con l’essere totalmente ignorato: non esisteva nello spazio ufficiale della scuola.

Il liceo è stato determinante, in quanto ho iniziato a sforzarmi, giorno dopo giorno, ad arricchire il mio lessico e la mia dialettica, tentando di distanziarmi sempre di più dal contesto linguistico dialettale a cui appartenevo.

Per questo motivo, l’università ha rappresentato un momento di iniziale totale allontanamento dalle mie origini linguistiche: più volte mi sono sorpresa a sforzarmi di coprire e nascondere in ogni modo la mia pronuncia salentina, costringendomi a tenere a freno ogni piccolo scivolamento nel dialetto, tentando di scandire ogni parola. Lo facevo con una punta di orgoglio, come se la mia capacità di nascondere la mia provenienza dimostrasse cultura, emancipazione, intelligenza, ma ciò non escludeva un po’ di vergogna, perché in una simile auto-coercizione, rinnegavo me stessa, la mia terra, un Sud che si porta dietro incommensurabili pregiudizi, stigmi di arretratezza, che semmai ad oggi lotterei per smentire a testa alta.

Posso dire adesso che la mia voce la trovo e la ritroverò continuamente proprio in quella tensione tra il desiderio di accrescersi e di elevarsi e il senso di appartenenza a una terra che non voglio più rinnegare o cancellare: in quelle parole che sono carezze, battute, abbracci della mia infanzia, il mio dialetto fa parte della mia storia linguistica, così come della mia storia umana.

Giorgia Orlando

Tags: corsano, dialetto, giorgia orlando, la lingua del sangue, la voce di corsano